기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

라틴어

덤프버전 :

분류

레토로망스어에 속하는 라딘어에 대한 내용은 라딘어 문서

, }}}

1. 개요[편집]

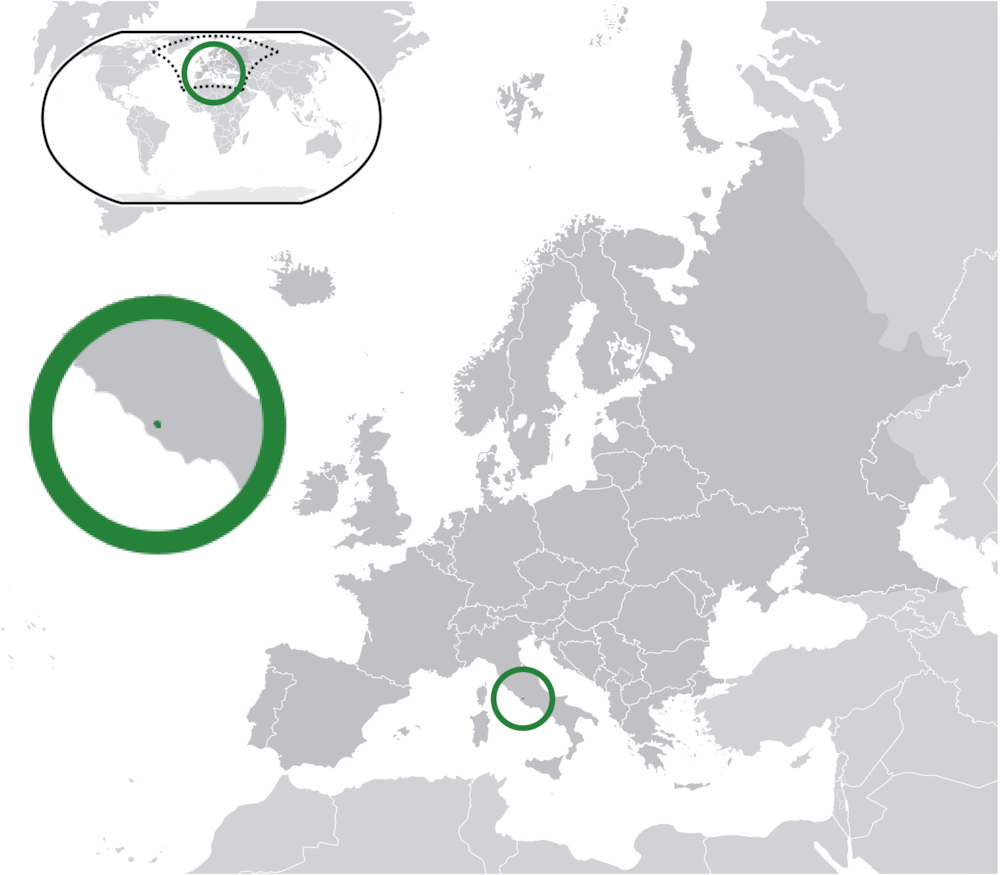

라틴어(Latin語)는 이탈리아어파의 언어 중 하나이다. 본래 라티움 지역(현대의 라치오)에서 쓰이던 언어로, 로마 공화국이 팽창함에 따라 이탈리아 반도의 주류 언어가 되었으며 나아가 로마 제국 전역, 특히 서로마 지역에 널리 퍼져 사용되었다.Namuvici, arbor scientiae quae vos colitis progredimini.

나무위키, 여러분이 가꾸어 나가는 지식의 나무.

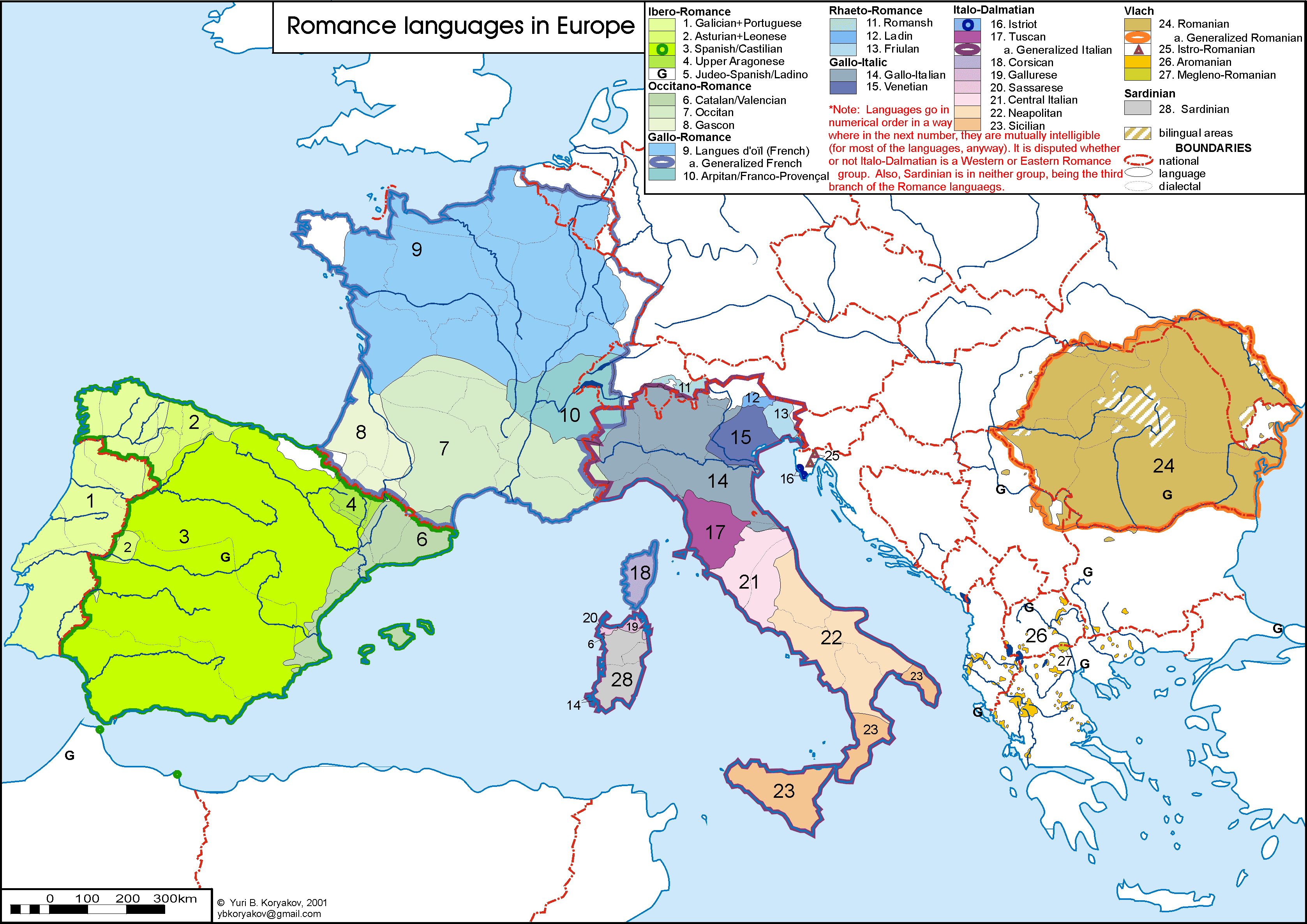

고대 로마의 문화적인 영향력이 매우 컸기 때문에, 고전 라틴어의 구어인 민중 라틴어로부터 분화된 로망스어군 계통의 언어들 또한 상당한 영역과 수억 명에 달하는 사용자수를 자랑하며, 로망스어가 아닌 언어권에서도 라틴어에서 기원한 차용어나 중고급 어휘들을 다수 사용하는 등,[3] 지금도 영향력이 막강한 고전 언어이다.

덕분에 오늘날 서·남유럽의 언어들은 직·간접적으로 라틴어의 영향을 강하게 받았으며, 라틴어의 직계 후손격인 이들 언어의 화자들은 서로의 언어를 상당히 쉽게 배우는 편이다.[4]

2. 언어 지칭 명칭[편집]

라틴어에서 라틴어 스스로를 가리키는 명칭은 '링구아 라티나(lingua Latina)'이다.[5] 이름 그대로 라틴 민족의 언어라 하여 '라틴어'라고 불린다. 라틴어(Latin)라는 명칭 자체는 '라틴의' 라는 형용사 'Latina'에서 어미 '-a'를 뺀 형태로, 라틴어의 직접적 후신인 이탈리아어를 비롯하여 영어와 프랑스어, 스페인어 등의 상당수 현대 서유럽 언어에서 'Latin'으로 표기되고 있다. 한자로는 나전어(羅甸語)라고 표기하기도 한다. 나전어 명칭을 사용한 대표적인 교재로는 허창덕 신부의 《초급 라틴어》초판이 있다.

3. 역사[편집]

3.1. 상고 시대[편집]

라틴어는 본디 이탈리아 반도의 라티움 지방(오늘날의 이탈리아 라치오)의 토착어에서 유래하였다. 그리스 문자[6]가 에트루리아를 통해 로마로 넘어가 라틴어를 표기하는 라틴 문자가 완성되었다.

발굴된 가장 오래된 라틴어 기록 중 하나는 'Carmen Saliare'라는 제가(祭歌)로, 로마 공화정 말기, 제정 시기의 작가들의 저서에서 전문이 전해지고 있다. 이 노래의 추정 작성 연도는 기원전 700년경으로, 아직까지 완벽하게 해석되지 않고 학자들마다 일부 문장에 대해 다른 번역을 내놓고 있다. 무엇보다 이미 키케로 등 공화정 말기 시절 로마인들마저도 이 노래를 전부 해독해 내지 못했다고 한다. 당대 로마인들 입장에서도, 기원전 700년과 공화정 말기 사이에는 약 600~700년 정도의 시대 차이로 언어가 달랐기 때문이다.[7]

3.2. 고전 시대[편집]

로마 제국이 규모를 확장하면서 로마 제국의 영역에는 라틴어가 널리 퍼졌으며, 이것들은 이후 다양한 다른 언어로 발달하였고, 또 이것이 로마 제국의 지배를 받지는 아니하였으나 인접한 영역의 거주민들에게도 전해져서 또 변형되었고, 또 그것이 로마와 붙어있지 않은 제3의 지역으로까지 퍼져나가고 민중 라틴어로 변형되어 가는 과정을 거쳐서 오늘날의 로망스어군에 속한 언어들이 탄생하게 되었다.

로마가 확장되면서 정벌당하긴 했지만 고대 그리스~헬레니즘 제국으로 이어져 내려온 그리스의 문화적 영향력이 그때까지만 해도 여전히 민중들 사이에서는 상당했고, 로마 본토(이탈리아 반도)의 군사 관계자나 엘리트 계층들이 그리스계 지역에 파견되기도 하기 때문이었다. 베르킨게토릭스와의 알레시아 전투를 벌였을 당시에 율리우스 카이사르는 휘하 장교들에게 라틴어가 아닌 그리스어로 서찰이나 명령서를 보낸 바 있다. 물론 카이사르에게 반기를 든 갈리아 부족장 대부분이 라틴어는 알아도 그리스어는 몰랐기 때문에, 전달하는 부하들이 잡힐 경우에도 정보의 보안을 유지하기 위해 일부러 이랬던 것이다.

또한 다민족 국가답게 고대 로마 제국 시절에는 라틴어, 그리스어뿐 아니라 다양한 언어가 널리 쓰였다. 예를 들면 레반트의 아람어, 이집트의 콥트어 등. 지금도 그렇지만 라틴어는 당시 로마 제국의 속주민들 입장에서도 상당히 배우기 어려운 언어였다.

3.3. 중세 시대[편집]

이후 동로마 제국은 그리스어권 지역 중심으로 기반을 잡았지만 중세 초반까지 라틴어 사용을 이어갔다. 서로마 제국의 멸망 이후 유스티니아누스 1세가 수복한 이탈리아 반도, 달마티아, 카르타고 등의 서방 영토에서는 여전히 라틴어가 쓰였다. 또한 로마법 대전이라고 불리는 유스티니아누스 법전은 라틴어로 편찬되었다. 10세기 초중반의 콘스탄티노스 7세 황제가 본인의 저서에서 "유감스럽게도 조상들이 그리스어에 의지하게 된 나머지, 선대의 로마어(라틴어)를 버리게 되었다"고 기록했다고도 한다.[11] 11세기 후반의 사가 요안니스 스킬리치스(John Skylitzes)에 따르면 10세기에도 정치의 도구로서의 라틴어의 이념적 중요도는 여전했고, 기독교 세계 전체에 대한 종주권을(ecumenic claim) 주장하기 위한 라틴어 어휘 사용이 다시 나타났는데, 그 예로서 요안니스 1세가 키예프 루스의 스뱌토슬라프 1세에게 승리하고 나서 발행한 기념 주화의 앞면에는 예수의 성화가, 뒷면에는 '왕중왕 예수 그리스도'라는 라틴어 글자가 새겨졌고 종전에는 없었던(그리스어를 주로 사용하던 가까운 과거에는 없었던) 일이라고 한다.[12]

동로마 시대의 인명으로 보면, 라틴어 느낌이 확 나는 '티베리우스'('테베레강'에 접미사 '-ius'를 붙인 이름)라는 이름을 7세기 말~8세기 초 티베리우스 3세가 썼던 것도 보인다. 하지만 뒤로 갈수록 동로마에서는 라틴어 인명들의 사용 빈도가 줄다가, 결국은 전혀라고 보아도 좋을 정도로 안 쓰이게 되었다. 마케도니아 왕조 이후로는 콘스탄티노스(콘스탄티누스), 이사키오스(이사키우스), 알렉시오스(알렉시우스), 세오도로스(테오도루스), 미하일(미카엘), 마누일(마누엘), 안드로니코스(안드로니쿠스), 바실리오스(바실리우스), 니키포로스(니케포루스), 요안니스(요한네스), 로마노스(로마누스) 등 10개 남짓한 이름이 황제나 주요 남자 친족, 귀족 이름의 거의 전부를 차지하는데, 콘스탄티노스와 로마노스는 고대 로마에서 유래한 것은 맞지만 고대 로마에서는 거의 안 쓰였고, 이사키오스(이삭), 미하일(미카엘), 마누일(임마누엘), 요안니스(요한) 등은 기독교(아람어)에서 왔다. 알렉시오스, 테오도로스, 안드로니코스, 바실리오스, 니키포로스는 원래 그리스어권에 있었던 이름이다(일단 ~오스가 그리스 인명의 어미다) 반면 상술했던 티베리우스, 그나이우스, 섹스투스, 가이우스, 셉티미우스, 마르쿠스, 루키우스 등의 고대 로마식 라틴어 인명은 전혀 보이지 않게 된다.

서유럽에서는 서로마 제국의 몰락 뒤 라틴어가 각 지방어로 분화, 발달하면서 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어 등이 되었지만, 서유럽에서 학술 언어 및 교회 언어로 근세까지도 로마 제국 당시에 쓰인 형태로 보전되었고 중세 유럽의 국제어이자 필수 외국어로도 가르치기도 했다.

이처럼 라틴어는 중세를 넘어 근세에 이르기까지 서유럽에서 국제어(링구아 프랑카)로서 기능했다. 요컨대 중세 유럽의 지식인이라면 옥스퍼드 대학에 가든, 파리 대학에 가든, 볼로냐 대학에 가든 어디서나 서로 라틴어로 소통할 수 있었다. 물론 로망스어군 원어민이었다고 하더라도 라틴어는 따로 배워야만 했다. 21세기 한국어 원어민이 중세 한국어를 능숙히 구사하려면 따로 깊이 공부를 해야하는 것처럼 말이다.

하지만 언어의 사회성 및 언어의 역사성에 의하여 '라틴어의 사투리'라 할 수 있는 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어 같은 지방어들 간의 차이는 점점 커지기 시작했고, 따라서 '표준 라틴어'를 배우기 위한 학습장벽 역시 가면 갈수록 높아지기 시작했다. 르네상스에 접어들면서 '순수한' 고전 라틴어를 복원하는 문헌학적 작업이 본격적으로 시작되기도 했지만, 다른 한편으로는 '표준 라틴어'가 아니라 '근본없는 토스카나 사투리'로 당당히 문학적 위업을 거둔 단테 알리기에리 같은 인물이 등장하기도 했다.

이처럼 라틴어는 차츰차츰 그 빛이 바라기 시작했고, 그 자리는 점차 새로운 링구아 프랑카인 프랑스어가 대체하게 되었다.

3.4. 근세와 현대[편집]

근세 이후 유럽의 국가에서는 공식적인 문헌도 자국의 언어로 작성하는 경우가 늘어나 점차 라틴어를 쓰지 않게 되었다. 그러나 오늘날에도 여러 면에서 영향력을 끼치고 있는 언어다. 현대에도 바티칸에서는 공식 언어로 라틴어를 사용하고 있으며, 시내에는 라틴어로 된 ATM도 있다. 가톨릭 교회는 1960년대까지만 해도 미사 때 라틴어만을 사용했다. 제2차 바티칸 공의회 이후에는 라틴어와 자국어 모두 사용할 수 있게 되었으나, 기준이 되는 것은 철저하게 라틴어 경문이며, 자국어 경문은 라틴어 원문을 엄격하게 번역한 것을 승인받아 사용해야 한다.

가톨릭 교회에서는 2014년 이후로 종교 회의(시노드)에서의 공식 언어를 라틴어에서 이탈리아어로 변경하면서, 결국 라틴어는 종교 의례나 중요 공문서에만 쓰이게 되었다.

로망스어를 쓰지 않는 지역 출신 위인들의 전기를 읽어보면 라틴어가 얼마나 싫었는지를 참으로 열렬하게 고백하는 사람들이 많다. 왜냐하면 이탈리아나 스페인, 프랑스 같은 곳에서의 라틴어는 자국어의 옛 형태에 해당하지만 영국, 독일 등의 게르만 같은 비로망스어 국가들에선 라틴어가 아무리 자국어에 영향을 많이 끼쳤다고 해도 그저 외국어이기 때문이다.

대표적인 사람은 알베르트 아인슈타인, 윈스턴 처칠로, 자서전에서 한 페이지 가까이를 소비하면서 라틴어에 대한 괴로움을 호소한다. 아인슈타인은 라틴어를 비롯한 어학 성적이 형편이 없어서 대학 시험에 낙방하였다. 실제로 시험에 낙방한 그를 학장이 직접 불러서 (수학 실력을 키워갈 수 있는) 스위스로 유학을 권해줬다고 한다. 처칠 같은 경우 선생에게 'O mensa(책상이여/호격)'가 대체 무슨 뜻이냐고 물어봤다가(="누가 책상한테 저렇게 부르나요") 본인도 잘 모르는 선생이 닥치고 외우면 된다고 화를 내서 더 싫어졌다고...

하지만 위인들 중에서는 라틴어에 매우 능했던 사람들도 많다. 우리가 알고 있는 대부분의 서양 근세 철학자들(존 로크, 토머스 홉스, 르네 데카르트 등)은 라틴어에 능했고, 과학자 중에서도 아이작 뉴턴, 앙리 푸앵카레와 엔리코 페르미 등은 라틴어에 능했다고 전해진다. 만유인력을 최초로 설명한 뉴턴의 프린키피아도 라틴어로 쓰여졌다. 서양 중근세에 쓰인 유럽 각국의 서적을 보면, 라틴어 경구가 한국의 고사성어 쓰듯이 자주 튀어나옴을 알 수 있다.

책이나 논문에서 흔히 쓰이는 약어들도 라틴어나 그 약어이다.

- e.g.(예를 들어): exampli gratia(견본으로서)

- etc.(기타 등등): et cetera (그리고 나머지들)

- Ibid.(위의 책): ibidem (同所에서)

- op. cit.(앞의 책): opere citato (인용된 저작에서)

- sic(원문 그대로): sic (그렇게)

2021년 7월 16일, 프란치스코 교황이 라틴어로 진행되는 전통 미사 집전을 다시 제한하기로 했다.#

4. 라틴어의 위상[편집]

지금은 사어지만 고전 그리스어와 함께 전 유럽에 영향을 끼쳤다는 점에서 동아시아의 한문, 남아시아 및 동남아시아의 산스크리트어와 비슷한 위상을 가졌다.

서양 인문학과 밀접한 관련이 있는 언어이기 때문에 서구권, 특히 라틴어에서 분화된 로망스어 사용 국가들의 학교에서는 여전히 라틴어를 가르친다. 프랑스를 기준으로 중등 교육 과정에서 주당 3시간의 라틴어와 라틴 문화 수업이 배정되어 있다. 주당 3시간이면 그렇게 많은 것처럼 보이지 않을지도 모르지만, 프랑스의 법정 주당 수업 시간은 26시간으로 정해져 있다. 한국의 중등 교육 과정으로 생각하면 주 5일 수업에서 하루에 1시간씩 매일 수업 듣는 것과 비슷한 비중이다. 대학에서도 라틴어 과목이 개설되어 있는 것을 흔하게 볼 수 있는데, 불과 얼마 전만 해도 유럽의 이름 있는 대학의 인문-사회과학 학과에 입학하려면 라틴어는 필수였다. 최근 몇십 년 사이에는 영어의 국제화로 라틴어의 중요성이 떨어져서 이런 제한을 철폐하는 대학들이 늘고 있는 추세이다.

영국에서는 한때 옥스브리지급 대학을 가려면 라틴어 능력을 요구했던 적도 있다. 옥스브리지 이 두 학교의 라틴어와 그리스어 고전 통합 교육 과정은 Literae Humaniores(Lit. Hum.), 즉 인문학 과정으로 불리는데, 그냥 간편하게 The Greats, 즉 위대한 과목으로 불린다. 1~2학년 예비 과정에서는 라틴어 혹은 그리스어를 공부하고, 남은 2년간은 그 언어로 된 고전 텍스트를 분석하고 연구한다. 최근에는 그에 따른 그리스-로마사와 철학, 예술, 현대적 이론과의 통섭 등까지 확대되었지만 여전히 가장 중요한 건 고전 텍스트다. 일반 학기 과정보다 약 1년 정도 더 소요되는데, 예로부터 옥스브리지에서 Greats 전공이면 당대 최고의 대영 제국 엘리트 중 하나로 꼽힌다. 심지어 지금조차도. 예를 들어 보리스 존슨 전 영국 총리가 옥스퍼드 고전학 전공이다.

미국에서도 AP 라틴어가 존재하며, 특히 동부에 널린 고급 사립 고등학교 등에서는 필수 과목으로 가르친다.

대한민국의 대학에서도 일부 라틴어 과목을 개설한 경우가 있다. 특히 신학교에서는 라틴어를 중시한다. 가톨릭 신부를 양성하는 신학 대학에서는 라틴어를 필수로 가르친다. 예전 가톨릭대 의대 같은 몇몇 의대에서도 라틴어 강의를 했었다.

사어라는 점 때문에 오히려 학계에서 더 잘 쓰기도 한다. 가톨릭교회가 전례 언어 등 종교 언어로 라틴어를 고수하는 이유 중 하나도 바로 사어이기 때문이다. 사어이므로 유행어나 언어의 변화 흐름이 전혀 없이[13] 몇백 년이 지나도 원본 그대로 전달될 가능성이 높기 때문이며, 유럽에서 라틴어가 학문 용어와 교회 용어로 쓰이던 전통도 한몫한다. 사어가 아닌 언어는 살아 있기 때문에 단어의 뜻이 바뀌기도 하고, 죽기도 하고, 새로운 단어가 대체하기도 한다.[14]

특히 법학에서는 근대법의 기원인 로마법과 교회법이 모두 라틴어로 이루어져 있기 때문에 매우 중요하다.

그리스도교 신학에서의 라틴어 위상도 매우 높다.[15] 성경의 원어는 아니다보니 라틴어를 아예 안배우는 개신교 신학교(특히 반가톨릭이나 반에큐메니컬 계통)도 많아지고는 있지만, 조금만 깊게 들어가면 가톨릭/개신교를 막론하고 어떻게든 라틴어 문헌에 마주칠 수밖에 없다.[16] 이런 라틴 문헌들에 호감을 느껴서이든 반감을 느껴서이든 신학 한다면서 라틴어를 거를 수는 없고, 거두절미하고 오리게네스[17]와 아우구스티누스 단 둘을 위해서라도 매우 중요한 건 분명하다.

정교회에서는 코이네 그리스어가 라틴어의 자리를 대신하고 있어 서방교회에 비해 그 중요성은 덜하지만, 그렇다고 안 중요한 건 아니다. 가톨릭에서 동서대분열전의 희랍 교부를 가톨릭 교부로 보듯이, 정교에서도 대분열 전의 라틴 교부를 정교 교부로 본다. 물론 현실적으로는 정교권 특유의 반서방 정서 때문에 "아우구스티누스도 위대하긴 한데, 이왕이면 희랍 교부 보시죠"하는 분위기가 존재하긴 하지만, '덜' 중여한 것이지 '안' 중요한 게 아니며, 특히 오리게네스 연구에 필수적이다.[18]

과학계에서 사용하는 전공 용어 및 학명도 거의 대부분이 라틴어로 이루어진다. 서구권 국가의 언어들의 상당수가 라틴어 기반이거나 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에, 특정 서구권 국가의 언어에 어느 정도 능숙하다면 처음 보는 용어나 학명이라도 어느 정도 의미를 유추해 낼 수 있어 기록적인 측면이나 연구자 간의 의사소통에 도움을 준다. 가령 카를 폰 린네가 명명한 인간의 학명인 Homō sapiens의 Homō는 사람을 뜻하는 Homō에서, Sapiens는 이성적인(Rational) 또는 분별 있는(discreet)을 의미하는 sapiens에서 온 것을 알 수 있다.

이는 비단 과학계뿐 아니라 법학계나 인문학계를 포함한 거의 모든 서양 학문에 해당하고, 또 학문을 벗어나서도 라틴어를 알고 있다면 다른 언어권의 단어도 의미 유추가 쉽다. 예를 들어 라틴어 homō와 이의 변화[19]를 알고 있다면 '살인'을 의미하는 영어 단어인 'Homicide'에서 해당 단어의 Homi-가 사람의 의미를 가진다는 것을 알 수 있고, 라틴어 sapiens를 알고 있다면 현명하다는 뜻의 영단어 'sapient'의 의미도 짐작해 볼 수 있다.[20][21]

물론 의학 용어도 몽땅 라틴어다. 기사. 예과때 교양과목이 끝나면 가장 먼저 배우는 전공 과목이 해부학 중에서도 골학 (osteology 물론 이것도 라틴어) 인데 골학을 가장 먼저 배우는 이유가 바로 라틴어 의학 용어를 배우기 위해서다. 일단 인체의 모든 해부학적 명칭은 라틴어 또는 라틴어에서 변형된 용어인데 이 단어들을 수식하거나 설명하는 단어도 죄다 라틴어다. 라틴어로 전후좌우 앞뒤부터 배워야 한다는 소리. 예를 들어 대흉근은 pectoralis majora, 측두골은 os temporale 정도까지는 좋은데, Sphenoidal emissary foramen (접형골에 있는 구멍중 하나) Pterygoid processes (역시 접형골에 있는 돌기중 하나), fossa ovalis (라틴어로 동그란 구멍인데 심장의 심방중격의 구조물) 등등이 마구 쏟아지면... 그래서 골학 자체의 분량이 의학 과목 기준으로 결코 많은 분량이 아님에도 골학의 산을 넘지 못하고 휴학하거나 유급하는 의대생도 꽤 나오는 이유가 된다. 이런 이유로 의대 본과 1학년 수업량이 사실 본과 4년 중에 가장 적음에도 불구하고 이 모든 과정을 통과한 의사들이 꾸는 악몽은 거의 예외 없이 본과 1학년 시험 그것도 태반이 골학 시험꿈인 이유도 바로 이런 라틴어 의학 용어 때문. 물론 이후에는 의학 용어의 영어화가 진행되어 pectoralis major 대신 major pectoral muscle, os temporale 대신 temporal bone이라고 쓰는 경우가 많아졌다.

라틴어로 된 위키백과도 있다. 위키미디어 재단의 정책대로라면 라틴어 위키백과가 개설되지 못했을 것이다. 과거에는 현대에 쓰이지 않는 고어로 된 위키백과의 개설을 허가했지만 이후에는 허가하지 않는 쪽으로 규정을 수정했기 때문이다. 물론 라틴어 위키백과의 경우 이 규정이 도입되기 전에 개설됐기 때문에 유지되고 있다. 라틴어 백괴사전도 있다! 그러나 이후 폐쇄된 상태.

스위스에선 공용어가 4가지(독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 로망슈어)나 되어서 특정 언어를 내세우기 곤란할 때 라틴어로 적는다. 그래서 대표로 내세우는 국명도 라틴어 표기인 Confoederatio Helvetica(헬베티아 연방)이고 ISO 국가 코드(ISO 3166-1)도 여기서 따온 CH와 CHE이다. 한국에서 주로 쓰는 '스위스'는 영어의 형용사 형태 Swiss나 프랑스어로 스위스를 가리키는 Suisse에서 온 것으로 보이는데, Swiss의 유래가 Suisse여서 궁극적으로 프랑스어 유래라 할 수 있다.

라틴어와는 전혀 무관한 역사를 쌓아온 현대 한국의 대학교들도 라틴어를 표어로 삼는 경우가 있다. 대표적으론 서울대학교의 (Veritas lux mea/진리는 나의 빛).

미합중국 해병대의 신조 Semper Fidelis(언제나 충성)과 프랑스 외인부대의 캐피 플랑 수여식의 구호 Legio Patria Nostra(부대는 우리의 조국이다.)는 라틴어로 표기된다.

브랜드명 같은 것을 라틴어로 지은 예는 흔히 볼 수 있다. Natus Vincere도 라틴어로 지은 게임단 명칭이고, Invictus Gaming도 라틴어가 들어간 게임단 명칭이다. Terra Invicta는 라틴어로 된 게임명이다. 복스 마키나의 전설에서 '복스'와 '마키나'는 각각 영어로 voice, machine에 해당하는 라틴어 단어이다. A Call To Arms도 라틴어로 가사를 만들었다. 이외에도 일본 서브컬처에서도 자주 등장하지만 어디까지나 뭔가 그럴듯하게 보이게 하기 위해서 쓰이기 때문에 문법이 맞는 경우는 별로 없다.

현대 에쿠스, 기아 오피러스, 한국화이바 프리머스, 프리머스시네마도 브랜드명에 라틴어가 사용된 예이고. AD MARE라는 앨범명, 비데리 논 에쎄: 무한대로의 모험이라는 서명도 라틴어이다.

지구 외의 천체에 있는 지형에도 라틴어 이름이 붙는다. 예를 들어 올림푸스 산(화성)은 Olympus Mons, '바다'는 'Mare'(라틴어로 바다를 뜻하며 '마레'라고 읽는다.)라는 이름을 붙인다.

부산광역시 해운대구에 있는 센텀시티의 센텀(CENTUM)은 숫자 100을 뜻하는 라틴어다. 이는 대한민국에서 라틴어가 일반적인 지명으로 쓰이고 있는 유일한 사례다. 센텀중학교, 센텀고등학교, 부산센텀여자고등학교, 센텀병원, 센텀역, 동서대학교 센텀캠퍼스 등. 원래 고전 라틴어 발음으로는 /켄퉁/이라, 혹은 교회 라틴어 발음으로는 /첸툼/이라고 읽어야 하지만 이는 영어의 영향 때문이다. 영미권에서는 많은 라틴어구를 영어식으로 읽는다. 예를 들어 미 해병대 구호인 Semper fi는[22] /셈페르 피/에 가깝지만 미국에서 /셈퍼 파이/라고 읽고 말한다.

라틴어가 사실상 사어에 가까운 관계로 문화적으로 영화,드라마,게임 OST를 라틴어로만 구성하는 경우가 심심찮게 있다. 당연히도 극 소수를 제외하면 라틴어를 모르기에 들을 문화권의 화자를 신경 쓸 필요가 없어 의외로 자주 사용된다.[23] 대표적인 사례로, 블리자드 엔터테이먼트는 라틴어를 야매로 합성하여 본가 시리즈라고 할 수 있는 워크래프트,스타크래프트 시리즈의 OST를 제작하였으나 하나같이 명곡으로 평가받는다. 다만 워크래프트 시리즈는 설정이 정립된 이후로는 현실에서 사용됬던 언어인 라틴어 대신 블리자드의 자체 합성어인 나이트엘프어를 라틴어처럼 사용한다.

드라마 제4공화국, 제5공화국의 오프닝 타이틀 곡 역시 라틴어로 되어 있다. 후자에 관한 상세는 Deus Non Vult 문서 참조.

K-POP 뮤직비디오의 자막에 라틴어까지 넣는 예도 있다(...)참고기사 (예) STAYC(스테이씨) 'Bubble' MV

5. 라틴어를 좋아하는 사람들[편집]

라틴어는 수많은 라틴 문학 작품의 원어(原語)이기 때문에 그것을 전공하거나 관심이 있는 사람들은 직접 라틴어를 배워서 원전을 읽기도 한다. 또한 단순히 언어 자체에 흥미를 느낀 사람들도 있으며, 사어이다 보니 그냥 멋있어서 좋아하는 사람들도 있다. 또한 한국에서도 대중적으로 많이 알려진 라틴어 문구 (Carpe diem(현재를 즐겨라), Non scholae sed vitae discimus(우리는 학교가 아니라 삶을 위하여 공부하는 것이다.), Veritas Lux Mea(진리는 나의 빛), Libertas, Justitia, Veritas(자유, 정의, 진리), Veritas, Pax, Creatio(진리, 평화, 창조) 등)를 보고 관심을 가지게 된 사람들도 많다.

6. 계통[편집]

프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 포르투갈어, 루마니아어, 로망슈어 등등의 언어가 대표적인 로망스어. 실제로 학교에서 모국어 → 라틴어, 라틴어 → 모국어, 라틴어 → 타국 언어로 바꾸는 방법을 배우는 과정이 포함되어 있는 국가도 있다. 이 탓에 배우려고 하면 그 기회를 얻기는 쉬우며 대학에 따라서 영어과나 영문과는 의무적으로 배우는 곳도 있다고 한다. 로망스어 사용자들은 라틴어 낱말이면 몰라도 문법이 완전히 다른 라틴어 문장은 전혀 모른다.[24][25]

영국은 노르만 왕조가 들어서면서부터 자국어인 영어가 라틴어의 방언 중 하나인 프랑스어에 강력한 영향을 받아서 웬만한 귀족층이나 신사들은 사립학교에서부터 배우는 경우가 많다. 아니 배우는 경우가 많은 정도를 넘어 아예 국가 시험인 13+에 학과목으로 등재되어 있다. 그리고 몇 곳의 공공 기관 등지에는 라틴어 구절들을 적거나 아니면 미 해병대나 미 해안경비대처럼 구호가 라틴어인 경우가 있다고 한다. 첨언하면 영어 어휘의 고급형은 거의 고대 프랑스어가 그 어원이다. 영영사전에서 ORIGIN이라고 어원을 설명한 파트를 자세히 읽어보면 고대 프랑스어가 대부분의 어원으로 기록되어 있다. 일례로 dentist라는 치과의사라는 단어도 프랑스어 dentiste에서 온 것.

7. 분류[편집]

7.1. 상고 라틴어[편집]

상고 라틴어(latina archaica)는 키케로 이전의 라틴어를 말한다.

이 때는 ae, oe 등의 표기가 ai, oi로 적혔으며 장음 표기도 해당 모음을 2번 적어 표기했다. 또 첫 번째 음절에 악센트가 왔다. C는 /k/, /g/ 음을 모두 가졌고, s가 교회 라틴어처럼 /s/와 /z/음이 났다. 사어에 속하지만, 계속 발음에 대한 연구나 대중화가 되면서 알려진 고전라틴어나 교회라틴어와 달리, 현대에 와서는 전혀 구사되지 않는 사어에 속한다.

7.2. 고전 라틴어[편집]

고전 라틴어는 기원전 1세기부터 늦게는 기원후 3세기까지 로마의 중상류층이 사용한 언어를 가리킨다.[26] 이 시기에 속하며 고전 라틴어를 구사했던 대표적인 인물로 키케로 및 카이사르 등이 있다.

고전 라틴어는 교회 라틴어 등 후기 라틴어와는 발음을 비롯해 상당부분 차이가 난다. 단적으로 "Cicero"를 고전 라틴어에서는 "키케로(kɪkɛroː)"라고 부르는 반면, 현대 이탈리아어로 이어지는 교회 라틴어에서는 "치체로(t͡ʃiːt͡ʃero)"라고 발음한다. 이런 고전 라틴어의 발음법은 르네상스 시기 이래 에라스무스를 시작으로 많은 문헌학자들이 고전 시기 라틴어 문법가들의 저작 및 여러 문헌학적 증거를 기초로 재구성해낸 것이다. 이를테면 고전 라틴어에서 "C"가 "K"와 음가가 같으며 뒤에 오는 모음에 따라 음가가 달라지지 않는다고 보는 주장의 근거로는 다음과 같은 당대 기록이 제시된다:

'K'의 경우엔 단독으로 쓰일 때 말고는 그 어떤 경우에도 써선 안된다고 생각한다. 이 말을 굳이 하는 것은 'A' 앞에선 'K'를 써야한다고 보는 사람들을 염두에 둔 탓이다. 'C'는 어떤 모음 앞에 와도 그 효력을 내는데 말이다.[27]

마르쿠스 파비우스 퀸틸리아누스 (1세기). 『웅변가 교육(Institutio Oratoria)』중.

한국에서는 일반적으로 '라틴어'라고 하면 고전 라틴어를 가리키지만 실제로는 고전 라틴어와 교회 라틴어, 그리고 19세기 이전 각 지역별 라틴어 발음(주로 독일식과 영어식)이 무절제하게 혼용되는 모습을 보이기도 한다. 한국 외래어 표기법에서는 고전 라틴어를 기준으로 라틴어의 관행적인 한글 음역법을 정했지만 몇 가지는 고전 라틴어 발음과 좀 괴리가 있다.

7.3. 스콜라 라틴어[편집]

스콜라 라틴어(Latina scholastica, 학교 라틴어)는 현재 이탈리아의 중고등학교 과정에서 표준으로 삼는 방식이다.

소위 '고전' 라틴어와 비교할 경우 구개음화(Cicero: 치체로)와 이중모음 발음(Caesar: 케사르[28]) 등에서 차이를 지닌다. 이탈리아인 학자 중에는 이러한 발음법이야말로 고전 시기 라틴인들이 발음했던 역사적으로 정확한 방식이라고 보는 시각도 있는 듯하다. 이를테면 이탈리아의 저명한 라틴학자인 Alfonso Traina는 현 이탈리아의 교육과정에서 가르치는 이 발음법이야말로 Cicero(치체로)가 발음한 바로 그 발음이라고 자신있게 말하는듯 하다.[29]

페트라르카와 파스콜리처럼 우리도 치체로가 발음한대로 발음한다.

-Alfonso Traina, Propedeutica al latino universitario, Bologna 1986, p. 67

물론 이탈리아 바깥에서는 이런 주장이 받아들여지지 않으며, 이탈리아어 위키백과의 '라틴어의 표기와 발음' 문서 내용 또한 외부 학계의 내용과 크게 다르지 않다.

한편 고전 라틴어 복원을 할 때 스콜라 라틴어식 발음이나 교회 라틴어식 발음을 참고하지 않는다는 것은 아니다. 자세한건 후술하겠지만, 고전 라틴어 복원에서 스콜라 라틴어를 참고하지 않으면 장단의 복원이 거의 불가능하기도 하다.

오늘날 스콜라 라틴어는 로망스어권 국가들에서 주로 중시하며, 반대로 영미-독어권 국가에선 에라스무스식 고전 발음법을 중시한다.[30] 이런저런 이유로 스콜라 라틴어와 고전 라틴어 둘 다 활발히 현역으로 쓰이는 중.

스콜라 라틴어와 비슷한 발음법으로는 '교회 라틴어'가 있다. 교회 라틴어의 경우 오늘날에도 지역교회마다 미세하게는 다른 발음법을 쓰지만, 대체로 ae 앞에서도 C와 G의 구개음화를 적용시킨다는 점에서 스콜라 라틴어와 차이가 있다.[31]

7.4. 중세 라틴어[편집]

중세 라틴어(Medieval Latin)는 중세 시대에 사용된 라틴어를 일컫는 말로, 교회 라틴어가 쓰이기 시작한 4세기 중반부를 그 시작으로 보는 경우도 있으며, 후기 라틴어가 로망스어로 대체된 900년대 즈음을 시작으로 보는 경우도 있어 시기에 대한 명확한 합의는 없다. 중세 라틴어는 교회 라틴어와 민중 라틴어의 영향을 많이 받아서 고전 라틴어와는 여러 면에서 차이를 보인다. 그 차이점에 대해서는 중세 라틴어 문서 참조.

7.5. 민중 라틴어[편집]

민중 라틴어(Sermo Vulgi) 혹은 속(俗)라틴어(Latina Vulgata)는 로마 제국의 팽창이 거의 끝나고 안정기에 접어든 후 다양한 민족들에게 폭넓게 사용되면서 변화된 것을 말한다. 로마 제국이 분열되며 제국 내의 문화적 통일성이 소멸된 뒤, 여기서부터 로망스어군이 분화되었고 하나의 실체로서의 "라틴어"는 죽은 언어가 되었다. 민중 라틴어 문서 참조.

8. 현대의 라틴어[편집]

라틴어가 사어로 불리지만 완전히 사라진 언어는 아니다. 서로마 멸망 이후 라틴어를 쓰는 언중들은 옛 서로마 지역의 강역 여기저기에서 여전히 살아갔으며, 시간이 지남에 따라 그들의 언어가 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 루마니아어로 발달하고 분화되었을 뿐 그냥 사라진 것은 아니다. 만일 라틴어가 이렇게 이탈리아반도 바깥으로 퍼져 여러 언어로 분화하지 못하고 계속 그 일대에서만 쓰였다면 프랑스어나 스페인어 등의 언어는 등장하지 못하고, 라틴어도 별개의 언어가 아니라 그냥 고대 이탈리아어, 중세 이탈리아어 같은 식으로 분류되었을 것이다.

라틴어와 위에 언급된 언어들 간의 관계는 고대 중국어와 현대 중국어의 일부 방언과 비슷하다. 관화나 광동어, 객가어 등을 관행상 중국어의 '방언'이라고 하지만 언어학적인 입장에서 접근하면 그냥 같은 어족에 속하는 개별 '언어'로 취급된다. 각각의 모어 화자끼리 만나서 구어로 의사소통이 안 되기 때문이다.

반대로 현대 로망스어군에 속하는 언어들을 중국어의 방언 분류 관행처럼 분류하면 현대 라틴어의 방언이라고 볼 수 있다. 유럽이나 지중해 세계가 중국처럼 통일 국가로서 정체성을 유지해 왔으면 이탈리아어, 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어, 루마니아어 등이 개별 언어가 아닌 현대 라틴어(구어)의 여러 방언들로 취급됐을지도 모르는 일이다. 실제로 이탈리아인, 스페인인, 포르투갈인을 모아 놓고 자국어로 대화해 보라고 하면 완벽하게는 아니더라도 대충 상대방 말뜻을 알아들을 수 있다.

결국 라틴어가 죽은 언어라고 하는 건 여러 언어로 갈라져 독자 진화되었고 정치적, 문화적으로도 이들을 하나의 언어로 간주하지 못하게 되었기 때문이다. 라틴어의 정의(定義) 자체도 후계 언어들을 포괄하는 명칭이 아니라 더 이상 일상에서 구어로 쓰이지 않는 특정한 고대 언어를 지칭하는 명칭으로 제한되었다. 따라서 똑같이 '사어'라고 부르더라도 아예 후계 언어를 남기지 못하고 소멸된 경우들과는 상당한 차이가 있다.

바티칸 등에서 공용어로 쓰기는 하지만, 공용어로 써도 정의에 따라 사어일 수는 있다. 현시점에서 엄밀한 의미의 라틴어[32]는 모국어 화자는 없고, 바티칸 및 가톨릭교회에서도 전례(典禮) 언어로 쓸 때 또는 교황청의 중요한 공문서를 발표할 때에만 쓰이고 있기 때문이다. 바티칸에 소속된 사제들이나 기타 인원들도 라틴어를 일상 언어로 쓰지 않으며, 공식 행사가 아닌 자리에서 자신들끼리 의사소통할 때 쓰지도 않는다. 바티칸에 갈 정도로 능력 있는 사제라면 영어는 기본으로 잘하므로, 영어를 쓰면 된다. 그리고 바티칸은 이탈리아 영토 내에 둘러싸여 있는 미니 국가이므로 웬만하면 그냥 이탈리아어를 쓰게 될 것이다.

구호기사단에서도 바티칸과 마찬가지로 이탈리아어와 라틴어를 공식 언어로 지정하고 있다.

라틴어를 공부하는 사람은 현대에도 많기에, 만일 라틴어에 매우 숙달된 남녀 둘이 만나서 라틴어를 너무 사랑한 나머지 자신의 자녀들이 유아기 때부터 라틴어를 노출시켜 자녀를 라틴어 원어민으로 만들 순 있겠지만,[33]그런 경우가 있더라도 워낙 극소수라 부활한 언어로까지 취급할 수 없다. 이렇게 라틴어 원어민으로 자라난 아이들도 자신이 추기경이 되어 바티칸에 가지 않는 이상 평소에는 현지의 주요 언어를 써서 생활해야 할 것이며 설령 진짜 추기경이 되어 바티칸에서 라틴어를 쓰며 산다고 한들 신부는 결혼할 수 없어 후손도 없기 때문에 그걸 이어간다는 것도 불가능하다.

9. 문자(로마자)[편집]

"display: none; display: 문단=inline"를

서사 문자로서 그리스 계열의 알파벳을 차용하였는데, 이후 로마화된 알파벳은 로마자의 형식으로 고정되어, 로마 멸망 이후에도 유럽 여러 나라의 서사 체계로 자리잡았으며, 서구 문명의 전파에 따라 유럽 밖의 수많은 언어의 서사 체계에 사용되면서 현대에 존재하는 모든 문자 중 가장 세력있는 문자다. 당시 쓰였던 라틴 문자는 현대의 라틴 문자와 어느 정도 차이가 있다.

10. 발음[편집]

주로 사용되는 라틴어 발음 체계는 크게는 고전 라틴어[36]와 교회 라틴어(latina scholastica)로 나뉘며, 이 둘은 발음법에서 적지 않은 차이를 보인다. 대부분 가톨릭 성직자들이나 수도자들이 사용하는 발음법은 교회식이며 일부 외국 사립학교의 경우에는 드물게 고전 발음으로 가르치나 발음법이 많이 알려지지 않은 까닭에 발음이 불분명할 경우에는 교회식을 섞어 쓰는 경우가 있다고 한다. 학자들이 고전 라틴어 발음을 복원할 때에도 이탈리아 등 로망스계 국가의 언어 습관을 많이 참고한다.라틴어를 읽는 방식은 상고 시대의 발음도 있지만, 이것을 제외하고 크게 2가지로 나뉩니다. 첫째, 흔히 ‘스콜라 발음’ 또는 ‘로마 발음’이라고 하여 오늘날 이탈리아의 학교에서 사용하는 방식입니다. 이것은 4, 5세기부터 시작하여 중세 시대를 지나 로마 가톨릭교회가 사용한 방식으로, 변화와 발전을 거쳐 현재 이탈리아의 중・고등학교에서 널리 읽히는 방식입니다. 그래서 혹자는 이를 ‘교회 발음’이라고도 하는데 이것의 정식 명칭은 ‘학교 발음(pronuntiatio scholae)’ 또는 ‘스콜라 라틴어(Latinitas scholastica)’라고 합니다.[34]

‘스콜라 라틴어’, ‘스콜라 철학’에 담긴 의미는 중・고등학생을 대상으로 가르치는 교재의 의미가 강합니다. 중・고등학교에서 사용하는 철학과 어학 교재는 표준 이론들을 담고 있고, 여기에는 정설이라고 생각되는 다수의 의견만이 반영되죠. 소수 의견이나 학계의 다양한 견해는 다루지 않습니다. 그런 의미에서 중세의 ‘스콜라 철학’은 ‘이견의 여지가 없는 명확한 진리로서의 철학’이라는 의미였습니다. 마찬가지로 ‘스콜라 라틴어’도 그러한 의미로 이해한 것이고요.

둘째, ‘고전 발음’ 또는 ‘복원 발음’이라고 해서 고전 문헌을 토대로 르네상스 시대에 복원한 발음입니다. 이 발음은 르네상스 시대의 대표적 인문학자인 에라스무스가 저술한 『올바른 라틴어 및 그리스어 발음에 관한 문답』에서 출발합니다. 그러나 고전 발음을 복원하려는 시도는 고전 문헌의 초기 작가와 후기 작가, 시대와 지역에 따라 그 결과가 다르고, 무엇보다도 모음 발음의 장단을 복원한다는 것이 사실상 불가능합니다.[35]

물론 이 2가지 발음 방식 가운데 옳고 그른 것은 없습니다.

한동일 신부, "라틴어 수업"

한동일 신부의 책에 따르면 국제 학술 대회에서 라틴어 발음을 들어보면 영・미・독일계 학자들은 고전 발음을 고수하고, 이탈리아나 스페인 학자들은 스콜라 발음을 쓰지만, 서로 다 알아듣고 달리 발음하는 배경엔 문화적 자존심이 깔려있다고 한다. 또한 같은 책에 의하면 라틴학계에선 고전 발음, 법학계에선 스콜라 발음이 지배적이라고.

이 사이트에서 라틴어를 입력하면 고전 라틴어 발음과 교회 라틴어 발음을 확인해 볼 수 있다. 잘못 나오는 경우도 있는 거 같으니, 참고용으로만 사용하자.

10.1. 고전 라틴어[편집]

현대 고전 라틴어의 발음은 언어학자들이 고전 시대(보통 키케로 시대로부터 5현제 시대까지)의 라틴어 발음을 재구성한 것이다. 이 시대의 라틴어는 금석문, 문학 작품,[37] 라틴어 교재,[38] 편지나 일상 기록[39] 등이 풍부하게 남아있으므로 19세기 말부터 언어학자들이 좀 더 실제에 가까운 고전 시대 라틴어를 재구성할 수 있었다.

10.2. 교회 라틴어[편집]

교회 라틴어는 본래 정해진 발음이 있는 것은 아니었고, 가톨릭 교회의 라틴어 발음법은 유럽 각 지역어의 영향을 받아 서로 달랐다. 1912년 7월 교황 비오 10세는 당시 프랑스 부르주(Bourges) 대교구의 교구장 루이-에르네스트 뒤부아(Louis-Ernest Dubois)에게 편지를 보내며 이탈리아에서 전통적으로 사용하던 라틴어 발음을 추천하였다. 이 사실이 다른 가톨릭 교회에도 알려지면서 가톨릭 교회 내에서 통용되는 라틴어 발음법은 대체로 이탈리아식으로 모였다. 하지만 각국에서 쓰이던 예전의 라틴어 발음, 그리고 각국 모국어의 영향이 순식간에 無로 돌아갈 수는 없으므로 그 이후에도 이탈리아식 발음과 완전히 동일하지는 않다.

교회 라틴어와 고전 라틴어 발음의 차이는 다음과 같다.

다음은 교회 라틴어와 고전 라틴어, 상고 라틴어의 발음 차이 예시다.

10.3. 유럽 각 언어의 라틴어 발음[편집]

그 외에 19세기까지 유럽 각국이 사용한 지역별 라틴어 발음 등이 있다. 이러한 발음들은 해당 언어의 어휘로 포섭된 경우가 많다. 특히 학술 용어로, 예컨대 영어 화자는 Syllabus(교수요목, 실라부스), Calculus(미적분학, 칼쿨루스), Alumnus(졸업생, 동창회라는 뜻으로 복수형 Alumni를 주로 사용, 알룸누스), Curriculum(교과 요목, 쿠리쿨룸) 등을 고전 라틴어 발음이 아닌 영어식 발음으로(실러버스, 캘큘러스, 알럼너스/알럼나이, 커리큘럼) 읽는다. 다른 유럽 제어도 마찬가지다.

현지화된 라틴어의 발음은 크게 독일권과 이탈리아권으로 나뉜다. 독일권의 경우엔 c나 p가 크(kh), 프(ph) 유기음에 가까운 반면, 이탈리아권은 c가 끄, p가 쁘 무기음에 가깝게 발음되는 편이다. 또한 고전 라틴어에서는 r이 흔히 혀를 떠는 발음이라고 불리는 Trilled r이며 영미권 발음의 영향으로 흔히 f 발음으로 읽는 ph는 프흐-에 가깝게, 마찬가지로 th(번데기 발음)으로 읽는 th도 트흐-에 가깝다. 하지만, 역시 위에 말한대로 세심한 표준 발음은 없는 편.

10.4. 강세[편집]

다른 고전어에서도 알 수 있듯이, 라틴어에 있어 강세는 상당히 중요하다. 물론 그리스어처럼 단어마다 강세에 따라 뜻이 달라지는 정도까진 아니라 해도, 강세는 한 언어를 이루는 데 있어 빠질 수 없는 부분 중 하나며 또 그 문법적 뜻을 명확하게 해주기 때문이다. 가령, 단어에 등위 접속 접미사인 -que나 직접 의문문을 만들 때 사용되는 접미사 -ne가 붙는 경우 강세는 접미사 바로 앞으로 간다. 성염 교수의 고급 라틴어 1과 p.18을 참조하면 라틴어의 강세는 3가지로 나뉘는데, 이는 각각 마지막 음절(Syllaba ultima), 끝에서 2번째 음절(Syllaba paenultima) 그리고 끝에서 3번째 음절(Ante-paenultima)이다. 여기서 마지막 혹은 끝이라 함은 단어의 끝에서부터 음절을 셈을 의미한다. 즉, 마지막 음절이라 함은 단어의 끝에서부터 센 마지막 음절, 곧 단어의 첫 음절을 말한다.

강세를 나누는 가장 중요한 기준은 음절의 모라(혹은 음절의 장단). 라틴어에서 음절의 모라를 세는 기준은 일본어와 거의 일치하는데, 기본 골자가 되는 중성 다음에 무언가 붙을 경우 중음절(heavy syllable), 그렇지 않을 경우 경음절(light syllable)이라고 부른다. 즉 장모음, 이중모음, 혹은 종성이 있을 경우 중음절(예: mī, an, tae, strō, ōm), 그렇지 않을 경우가 경음절(예: ma, stra, te, ci)이다. 음절을 나누는 방법은 여러가지가 있기 때문에 이곳에 전부 서술하는 것은 무리지만 간단한 팁을 주자면, 먼저 모음을 기준으로 음절을 나누고(이때 단어 제일 끝의 자음은 단어의 마지막 음절과 한 덩어리로 취급해야 한다.) 모음과 모음 사이에 자음이 2개 이상일 경우 앞 자음은 앞 음절에 붙인다. (단, 파열음, 즉 b·p·d·t·g·c·k 뒤에 유음 l·r이 오는 경우는 자음을 이동시키지 않는다.)

3가지 강세 중에서, 마지막 음절(Syllaba ultima)은 vīr, vīrī, m., dōnum, -ī, n.과 같이 단어의 길이가 짧아 단어를 이루는 음절이 2개 이하인 경우에 온다. 끝에서 2번째 음절(Syllaba paenultima)은 음절이 3개 이상인 단어에서 끝에서 2번째 음절이 중음절일 경우 강세를 갖는데, 예를 들어 Amīcus, -ī, m.는 끝에서 2번째 음절인 mī가 중음절이기 때문에 강세를 받는다. 또 magīster, magīstrī, m.의 예에도 끝에서 2번째 음절이 gīs로써 장모음에 자음이 붙는 중음절이기 때문에 강세를 받는다. 마지막으로, 끝에서 3번째 음절(Ante-paenultima)은 마지막 음절과 끝에서 2번째 음절을 제외한 나머지 경우에 해당한다.

주의할 점은 한 단어에 강세는 하나란 점이다. 또한, 강세는 단어의 곡용, 활용에 따라 달라질 수 있으며(예시로 taurus, -ī, m.의 경우 단수 주격에선 강세가 마지막 음절에 붙지만 복수 속격인 taurōrum에선 강세가 끝에서 2번째 음절에 붙음을 알 수 있다.) 위에도 설명했듯 몇몇 접미사가 붙을 경우 음절이 무조건 접미사 앞으로 간다는 것이다.

11. 문법[편집]

대표적인 굴절어로서, 명사, 형용사, 동사 등의 주요 품사들이 문장에서 사용될 때 성, 수, 격, 시제, 상 등에 따라 활용한다. 명사와 형용사가 격에 따라 변화하기 때문에 어순이 자유로운 면이 있다. 하지만 품사의 변화 형태에 따라서 어떤 품사인지를 문맥을 통해서 파악해야 하는 경우가 생기기 때문에 아주 자유롭다고 할 수는 없다. 예를 들어 아래의 문장인

'검투사들이 사자들을 죽인다'도 될 수 있고 '검투사들을 사자들이 죽인다'도 될 수 있다. 하필이면 주어로 쓰이는 복수 주격과 목적어로 쓰이는 복수 대격의 형태가 같기 때문에 생기는 일. 이런 경우를 대비해서 라틴어 화자들은 주어-목적어-동사, 즉 SOV 형태의 문장을 주로 사용하였다. 이 어순은 카이사르가 즐겨 쓴 문체로도 유명하다.Gladiātōrēs leōnēs necant.

그래도 어순 설정하는 게 완전히 제멋대로는 아니라서, 교재에 나와 있는 예문 몇백 개쯤 읽어보면 나름대로 감이 잡힌다. 대충 맨 앞에 있는 단어가 가장 강조되고 맨 뒤에 있는 단어도 상당한 강도를 띤다는 듯.

기본적으로 사전에 등재된 동사의 형식은 현재형-1인칭-단수다. 영어의 동사원형(부정사)에 해당하는 형태는 -āre, -ēre, -ere, -īre의 4가지가 있다. 다만 이에 대해선 사전마다 다른 모양으로, 허창덕 저 '초급 라틴어'에선 동사의 경우 "현재진행 1인칭 단수 - 현재완료 1인칭 단수 - 목적분사 - 부정형" 순서로 한 단어에 으뜸꼴을 4개를 제시하고 있다. 인터넷 사전이나 Oxford Latine Course의 경우에는 현재 1인칭 단수 - 부정형(infinitive) - 완료과거(현재완료) 1인칭 단수 - 목적분사(supine) 또는 과거분사의 순으로 제공하고 있다. 목적분사일 경우 -um 꼴이고, 과거분사일 경우는 -us 꼴이다. 과거분사의 중성 단수 주격형과 능동 목적분사는 형태가 같다. 사전마다 순서가 다르다 하더라도, 저 4개를 쓴다는 것은 같다. 단 자동사는 과거분사가 없다든지, 불비동사는 과거형이 없다든지, 탈형동사나 반탈형동사는 완료과거 1인칭 단수만 있고 과거분사는 (완료과거에 이미 나와 있으므로) 생략한다든지 해서 으뜸꼴이 꼭 4개가 안 나올 때도 있다.

동사 변화로 그 문장의 주어가 무엇인지를 알 수 있기 때문에, 1인칭/2인칭 대명사는 의미를 강조하기 위한 경우를 제외하고는 거의 사용하지 않는다.

로망스어군의 시초인지라 후대 로망스어(프랑스어, 이탈리아어, 포르투갈어, 스페인어, 루마니아어)에서 띠지 않는 특징을 가지고 있었다.

- 키케로 시대엔 H가 묵음이 아니었다.[47]

- 정관사와 관사를 사용하지 않는다.

- 굴절어의 특성이 뚜렷하여 전치사의 사용과 종류가 적다.

11.1. 영어와 한국어 화자들을 위한 라틴어식 어순 예제[편집]

위에서 말했듯, 라틴어는 성, 수, 격의 일치로 단어 간의 관계를 명시하는 언어이며, 어순을 자유로이 바꾸면서 강조와 뉘앙스 차이를 살리는 언어다. 이는 단어의 순서로 단어 간의 관계를 명시하는 영어와는 매우 다른 특징이며, 조사로 단어 간의 관계를 명시하는 한국어는 그나마 라틴어의 이 같은 특성을 잘 살릴 수 있다.

뭐 한마디 조언만 하자면, 영어로 먼저 쓰고 난 다음에 라틴어로 번역한 문장은 라틴어의 통사적 구조에서 볼 땐 어색한 문장인 경우가 많다. 반대로, 라틴어에서 영어로 문장을 직역할 경우 굉장히 고풍스럽거나 현학적인 말투가 되는 경우가 많다. 이는 르네상스 무렵부터 근대까지 여러 영어 문필가들이 라틴어의 정교한 격, 시제, 태 등의 문법을 참고해가며 영어 문법을 가다듬었던 역사와도 관련이 있다.

먼저 일반적인 라틴어 어순으로 쓴 글이다.

어순을 바꾸어서 동사를 앞에 쓰면 동사가 강조된다. 만약 이런 라틴어 문장을 어순을 지켜가면서 영어로 직역할 경우 위에서 나온 "무지하게 고풍스럽고 현학적인" 문체가 된다. 비교적 어순이 자유로운 한국어로도 직역해 놓았다.(원문) Scipio manūs complōsit.

(영/직역) Scipio clapped his hands.

(한/직역) 스키피오는 박수를 쳤다.

반대로 목적어를 앞에 쓸 경우 목적어가 강조된다. 마찬가지로 이런 문장을 어순을 지키면서 영어로 직역하면 셰익스피어 연극에나 나올 법한 고색창연한 문장이 된다.(원문) complōsit Scipio manūs.

(영/직역) Clapped his hands, Scipio did.

(한/직역) 박수 쳤다, 스키피오는 그의 손으로.

(영/의역) Scipio suddenly clapped his hands.

(한/의역) 스키피오는 불현듯 박수를 쳤다.

이처럼 문학 작품이나 역사서의 라틴어는 이래저래 배배 꼬인 어순도 많다. 한국어에서도 시적인 표현이나 구어체에서는 어순을 신경 쓰지 않는 것과 비슷한 개념이라고 할 수 있는데, 심하면 몇 페이지가 넘어가도록 문장이 끝나지 않는 경우가 자주 발생한다고 한다. 이 때문에 라틴어 문학 작품을 해석하기는 참으로 어렵다.(원문) manūs Scipio complōsit.

(영/직역) With his hands, Scipio clapped.

(한/직역) 그의 손으로 스키피오는 박수를 쳤다.

(영/의역) It was his hands that Scipio clapped.

(한/의역) 그의 손이야말로 스키피오가 박수를 친 것이다.

또한 이런 예시들을 보면, 왜 영어영문학과의 최상위권이 되기 위해서는 라틴어를 배워야 하는지도 알 수 있을 것이다. 마치 한국어나 일본어 등을 고급 수준으로 완벽하게 구사하려면 한자 내지는 한문 배경지식이 필요한 것과 같은 이치이다. 라틴어 유래 단어들을 익히자는 취지도 있겠지만, 좀 배운 사람들이 남긴 것이 분명한 중세 영어의 문헌들은 종종 이런 식으로 라틴어 문법으로 쓴 것이 있기 때문이다.

12. 난이도[편집]

유럽어, 특히 이탈리아어, 루마니아어, 에스파냐어, 포르투갈어, 프랑스어 등의 이탈리아어파 - 로망스어군에 속하는 언어들은 라틴어의 직계 후손이기 때문에 이들 언어를 모국어로 쓰는 사람이라면 조금 편하게 다가갈 수 있는 언어가 라틴어다. 그러나 수많은 유럽인들이 학창 시절 치를 떨었고, 오늘날의 학생들도 치를 떨고 있다. 당장 우리만해도 500년전 중세 한국어가 기말고사나 모의고사에 나오면 치를 떠는데 그보다 천년전 언어이니 말이 필요 없는 수준. 프랑스에서는 학생들이 라틴어 교육이 쓸모없다면서 라틴어 수강을 기피하는 현상이 벌어지고 있다. 한국에서 한자/한문 교육이 논란이 되는 것과 비슷하다.

이탈리아인[48]인 요한 23세 교황은 신학생 시절에 틀린 라틴어 단어 수만큼 선생 신부님한테 회초리를 맞았다고 한다. 지금도 가톨릭 신부를 양성하는 신학 대학에서는 라틴어를 필수적으로 가르치며, 라틴어 외에 히브리어, 그리스어 등도 가르친다. 그러나 제2차 바티칸 공의회 이전보다는 확연하게 라틴어가 축소된 편이다. 그리고 외국으로 유학 가는 신학생들과 사제들은 추가로 이탈리아어, 독일어, 프랑스어 등도 공부한다.

[49]

유럽인들의 라틴어에 대한 애증이 느껴지는 개그 영상. 영화 라이프 오브 브라이언 중 일부. 참고로 백인대장 역을 맡은 존 클리스(John Cleese)는 실제로 라틴어 교사로 근무한 적이 있다. 위의 몬티 파이슨이 전형적인 예시고, 로알드 달, 조지 오웰을 비롯하여 수많은 영미권 문인들이나 예술가들의 자서전 등을 보면 어린 시절 깐깐한 라틴어 선생한테 개 맞듯이 처맞으며 복잡한 동사 변화 외우던 기억에 부들부들 괴로워하는 게 전형적인 클리셰이다. 구미권에서도 70~80년대까지 체벌이 결코 드물지 않았기 때문.

물론 역사학자 아놀드 토인비같이 영어보다 라틴어로 시를 쓰는 게 더 편하다는 전문가들도 간혹 존재한다. 심지어 토인비는 영어 같은 천박한 언어로는 일기를 쓸 수 없다며 라틴어로 일기를 썼다. 16세기 유명한 스코틀랜드 역사학자, 문필가, 종교 개혁가였던 조지 뷰캐넌 또한 적대하는 가톨릭 지식인들에게도 문장력 하나만큼은 인정받았을 만큼 당대의 유명한 영미권이 배출한 라틴어의 달인이었고, 그의 제자였던 제임스 6세 또한 유창한 라틴어 문장으로 유명했다.

한국인들은 대체로 공부하기가 어렵다. 등산으로 따지자면 시작부터 절벽이라는 평가가 대다수를 차지한다. 하지만 스페인어나 프랑스어, 이탈리아어 등을 이미 배운 사람이라면, 비슷한 개념이 많아서 이해 자체는 어렵지 않다. 이는 한국어나 영어나 모두 굴절이나 문법적 성과는 거리가 멀기 때문에, 대다수 한국인들은 이 개념에 익숙해지는 데 상당한 시간이 걸리기 때문이다. 게다가 굴절도 여러 형태가 있고, 불규칙 굴절도 있기 때문에, 한 단어를 외울 때 그 단어의 굴절과 성을 같이 외워야 한다. 널리 알려져 있듯이 문법적 성(grammatical gender)이란 오래된 문법 용어로 고착화되어 계속 성이라고 불리는 것일 뿐 실제 성별과는 관계없으므로 명사의 성은 따로 익혀야 한다.

이 과정만 넘어가면 평지가 등장한다고 한다고는 하는데, 음운 접변 규칙이 한국어 수준이라 마냥 쉽지는 않다. 한국어나 영어와는 문법이 크게 다르기 때문에 처음 접하는 경우 겁부터 먹게 되는 탓도 있다. 표로 동사 활용을 정리해서 입에 익혀보면 그 뒤는 쉽다. 동사의 활용과 명사의 곡용만 이해하면 그 뒤로는 문법상 고통스러울 일은 별로 없으니 겁먹지 말자. 견디면서 학습하다 보면 주변의 브랜드 상표 등 라틴어 차용 낱말들이 새롭게 보이는 쏠쏠한 재미를 느껴볼 수 있다.

한자를 알면 한중일 3국의 언어 습득이 수월해지는 만큼, "그렇다면 라틴어를 배우면 로망스어군 언어들을 배우기가 아주 쉬워질까?" 라는 생각도 할 수 있으나, 타 언어를 배우기 위한 목적으로 라틴어를 공부하는 것 보다는 그 언어부터 직접 배우는 게 낫다는 것이 중론이다. 등산에 비유하자면 언덕길이 버거워서 곡괭이 하나 잡고 절벽으로 올라보겠다는 것과 하등 다를 바가 없다. 당장 중국어는 말할 것도 없고 한국어도 한자 단어를 굉장히 많이 사용하지만, 정작 한문과 중국어, 한국어의 문법은 큰 공통점이 없다. 단어와 문장은 다르기 때문. 물론 반대로 이미 로망스어군 언어를 할줄 아는 한국인이 라틴어를 배우는 건 처음 이런 배경도 없이 시작하는것 보다 난이도가 훅 떨어진다.

상당수의 로망스어군은 어근과 어휘를 공유하기에 이를 익혀두면 단어를 외우기가 매우 쉬워지긴 하지만, 문법은 아예 다른 차원의 문제이다. 게다가 각국의 로망스어는 라틴어와 닮은 것보다는 서로 닮은 정도가 훨씬 더 크므로, 예를 들면 스페인어를 배울 때 라틴어보다는 이탈리아어를 알고 있는 사람이 더 쉽게 배울 수 있다고 생각하면 된다. 물론 로망스어의 형태론은 라틴어보다 약식화되어 있으므로 라틴어를 익혀두면 이들이 상대적으로 쉬운 느낌이 들 수도 있다.

영어는 게르만어파이긴 하지만, 로망스계열 단어가 많이 섞여 들어와 있기에 라틴어 어근은 영어를 공부하는 데도 도움이 된다. 특히 조금만 수준 높은 영어 어휘를 공부하다 보면 그 어원으로 반드시 따라 나오는 것이 라틴어이며,[50] 라틴어의 어미를 영어식으로 조금만 바꾼 것이 그대로 영어 단어로 쓰이고 있는 경우가 매우 많다.

현대에 사용하는 영단어의 29%가 라틴어에서 파생됐고, 다른 29%도 라틴어의 자손 격인 프랑스어에서 나온 것이니 존재하는 과반의 영단어가 라틴어의 영향을 받았다. 29퍼센트라는 숫자에 속으면 안 된다. 마치 한국어의 학술 어휘가 상당히 일본식 한자어와 공유되는 것처럼, 영어에서 학술 어휘는 라틴어의 위치가 그러하다. 형이상학만 보더라도, 눈치 좋은 사람은 라틴어 substantia(본질), essentia(앞과 동의어), natura(본성), forma(形相), figura(形像), speciebus(形狀)에 영어 substance, essence, nature, form, figure, species가 대응함을 알 수 있다. 기실 라틴어를 취미 삼아 배우는 사람들 중 대다수는, 영어를 깊게 공부하다가 필요성이나 흥미를 느껴 시작한 경우라고 할 수 있다. 비유하자면 서양인이 한국어나 일본어를 공부하다가 한자 공부의 필요성을 느낀 것과 비슷하다.

13. 한국의 라틴어 교육[편집]

한국사에서 라틴어 학습의 역사는 천주교 및 서학의 전파와 그 궤를 같이한다. 처음에는 라틴어로부터 한역된 성경이나 서구 학술서를 청나라에서 들여와 읽거나,[51] 한국어를 할 줄 아는 선교사로부터 간접적으로 라틴어의 존재를 인지하는 정도였다. 그러나 헌종 조부터는 극소수이지만 점차 라틴어를 직접 배워서 사용하는 조선인들이 나타나게 되는데, 김대건 안드레아 신부와 최양업 토마스 신부처럼 외국으로 비밀리에 유학을 가 신부가 된 조선인들이 대표적인 예시다. 그러나 조선 조정의 탄압을 받았기 때문에 학습자는 매우 적었다. 라틴어 학습이 그나마 활기를 띠게 된 것은 개항 및 천주교의 공인[52] 이후였으며, 종교인 혹은 구미권 유학파 지식인[53]을 중심으로 학습이 이루어졌다.

21세기 기준 라틴어를 능숙하게 사용할 수 있는 사람은 일단 한국에는 드물다. 가톨릭 성직자는 일반인들보다야 꽤 잘하겠지만,[54] 그나마 교황청에서 제2차 바티칸 공의회 이후로 자국어 미사를 인정한 뒤부터는 라틴어를 할 줄 아는 가톨릭 성직자도 줄어들기 시작했다고 한다. 학계에서 전문가로 손꼽히는 인물들은 다음과 같다.

- 백민관 테오도로 신부

- 성염

- 박종현

- 허창덕 치릴로 신부

- 한동일 사무엘

- 조경호

- 류지현 마태오 신부

로마법 사료가 라틴어로 되어 있고[55] 옛날 서양 법학자들도 라틴어를 사용하였기 때문에, 더욱이 현대의 동양 문헌에서도 한문 어구가 튀어나오듯이 현대의 서양 법서에서도 라틴어 어구가 종종 튀어나오기 때문에, 한국 법률가(특히 민법 교수) 중에 라틴어 문헌을 읽을 수 있는 이들이 더러 있다.

2014년 7월 15일에 한국 포털 사이트 최초로 네이버 라틴어 사전이 출시되었다. 그런데 단어의 의미만 표시되어 있지, 문법 사항에 대한 정보(동사 활용이나 명사변화에 관한 내용)는 완전히 누락되어 있어 여러모로 부족한 점이 많다.

최근에는 미국 대학 입시에 라틴어를 배우면 유리하다는 소식에 라틴어 강좌를 여는 학원이 10곳이 넘는 등 라틴어를 배우는 경우가 늘어나고 있다.

13.1. 대학[편집]

대학과 고등학교 몇 군데에서만 교양 과목으로 라틴어 강좌가 개설되어 있다. 가톨릭 신부를 양성하는 신학 대학에서는 라틴어를 필수로 가르친다. (가톨릭대학교/성신교정, 수원가톨릭대학교, 인천가톨릭대학교 신학 대학, 대전가톨릭대학교, 광주가톨릭대학교, 대구가톨릭대학교 신학대학)

각 대학에서 가르치는 라틴어는 다음 셋으로 나뉜다. 물론 교회 라틴어 이외의 것들은 학자들이 복원한 발음을 기준으로 한다.

- 상고 라틴어

- 고전 라틴어

- 교회 라틴어

각 대학별 현황은 다음과 같다.

- 가톨릭대학교

- 전공 선택

- 교양 강좌: 교회 라틴어.

- 문화영성대학원

- 전공 선택 과목 이외에 중핵 교양 강의로 라틴어가 개설된다.

- 건국대학교 교양과목 '서양고전어': 학기마다 번갈아 고전 그리스어와 라틴어를 가르친다. 라틴어를 가르칠 때는 휠록 라틴어 문법의 한국어 번역본을 쓰며, 수준은 명사 제3변화와 동사 제4변화까지 가르치는 정도.

- 경희대학교: 교양학부 후마니타스 칼리지에 라틴어 초보자를 위한 '초급 라틴어' 강의가 개설되어 있다. Oxford Latin Course Part 1 (2nd edition)를 교재로 사용하며, 고전 라틴어 중심으로 진행된다.

- 고려대학교: 1학기 및 2학기에 각각 1, 2 나눠서 3학점짜리 교양강의로 개설되었으나, 이후 수강 인원이 너무 적어 라틴어2는 없어지고 라틴어로 통합되었다. 라틴어를 이수하고도 심화 이수를 원하는 경우 문과대학의 특별 세미나에서 다루는 경우도 있으니 참고하면 좋다.

- 공주대학교: 사범대학 역사교육과 전공기초 서양사사료강독: 1학년 1학기 개설

- 단국대학교

- 대구가톨릭대학교

- 신학대학에서는 교양이 아니라 전공 과목으로 가르쳤다.

- 2012년 2학기부터 하양에 위치한 캠퍼스에서 교양 과목이 생겼다.

- 동국대학교

- 학문기초 중 제2외국어 과목이다. 학문기초 과목들은 졸업 요건이기 때문에 반드시 해야 하는데, 다른 언어들은 워낙 괴수들이 많아 학점이 털릴 수 있으므로 너도 모르고 나도 모르고 모두가 모르는 라틴어 과목은 상대적으로 학점 경쟁이 덜하기 때문에 인기가 좋다.

- 부산대학교: 교양강의로 '라틴어(1)', '라틴어(2)' 가 있다. 강의교재는 라틴어첫걸음

- 부산외국어대학교: 교양과목 '교양라틴어'가 있다. 유럽학부 이탈리아어전공 원어민 교수가 [57] 가르친다. 2023학년도 강의명이 ‘신화와 라틴어’ 로 변경되었다.

- 서강대학교: 교양강의로 초급 라틴어와 중급 라틴어, 신학대학원 강의로 교회 라틴어가 열린다. 특히 한동일 교수가 강의했던 초급라틴어는 명강의로 명성이 자자했으며, 이 수업을 듣기 위해 타 학교들에서도 찾아올 정도였다.

- 서울대학교

-

법과대학 전공선택 라틴어(법학): 해당 학교의 라틴어 1에 가까운 과목이었으나, 서울대 법대 학부과정은 2018년에 폐지되었다. - 사범대학 역사교육과 전공필수 서양사교육강독: 2학년 1학기 개설. 그 다음 학기의 서양고대사 과목과도 연관된다(교수님이 같은 분). 대체로 고전 라틴어를 가르치며 Wheelock's Latin을 교재로 사용한다.

- 교양과목 라틴어1, 라틴어2: 고전 라틴어를 가르친다. 각각 Oxford Latin Course Part 1과 Part 2 (2nd edition)를 교재로 사용한다

- 학점 외 과정: 겨울에 서울대학교 인문학연구원 서양고전학연구소에서 서양고전어 집중코스를 열기도 한다. 45시간에 걸쳐 진행되는 제법 빡빡한 코스이며, 가격은 8만원으로 저렴한 편. 최근 몇년 간은 희랍어는 초급·중급을 가르치지만 라틴어는 중급·고급을 가르쳐 왔는데, 2014년에는 초급 강의가 열렸다. 휠록을 교재로 사용하며 27과까지 나가는 것을 목표로 삼고 있다.

- 연계전공 고전문헌학 라틴어트랙: 고전문헌학 연계전공의 한문, 그리스어, 라틴어 트랙 중 라틴어 트랙. 전공 지원 시점에 교양 '라틴어2' 를 수강했거나 수강 중이어야 한다. 전공 필수인 '서양고전문헌학입문', '고전문헌번역연습2', '동아시아문헌과 규장각'을 포함한 21학점을 이수해야 한다. 정원은 20명. 참여 학과는 인문대 전 학과, 협동과정 서양고전학, 협동과정 기록관리학, 사범대학 역사교육과, 자유전공학부.

- 대학원

-

- 서울시립대학교 2018년부터 교양 과목으로 라틴어가 개설되고 있다. 학생들의 인기가 좋은 편.

- 성균관대학교: 교양 과목 고전 라틴어.

- 수원가톨릭대학교: 선택이 아닌 필수 전공이다.

- 숙명여자대학교는 2012년 2학기서부터 교양일반으로서의 라틴어 과목이 추가되었다.

- 연세대학교

- 교양 과목: 대학교양-언어와표현, 1학년은 국제캠퍼스-대학교양-언어와표현에서 수강신청할 수 있다. 초급에 해당하는 라틴어(1)은 매학기 열리고 수강 희망자도 제법 많은 편이나, 중급에 해당하는 라틴어(2)는 수강신청자가 부족해 매년 2학기-가을학기에만 열리는 상태다. 그마저도 수강자가 많이 없어 3년에 한 번꼴로 폐강되니, 이를 듣고 싶다면 약간의 운이 따라야 한다. 고전 라틴어를 가르친다.

매번 에타에서 라틴어의 난이도를 모르고 신청했다가 통곡하는 학생들이 나온다 -

신과대학 전공 과목: 2003년 이후로 신과대학에서 라틴어 강의가 열린적은 없다. 고전어 관련하여 신과대학에서 종종 열리는 강의는 희랍어와 히브리어다. - 의과대학: 1990년대에는 의과대학에서 선택 과목으로 라틴어를 수강할 수 있었다(의학 영어와 라틴어 중 택일). 본격적인 라틴어 강좌는 아니었으며 의사들이 알아야 하는 라틴어 용어를 위주로 가르치는 간이 라틴어였다. (최근에는 강의가 없다.) 17년 1학기에 라틴어 기원 의학 용어 입문이라는 강좌가 예과생 대상으로 개설되었다. 학생들의 반응은 "의학 용어를 배우고자 했는데, 라틴어만 배웠다"는 식. 의과대학에서 다들 아는 모 학생이 해당 수업을 수강하며 라틴어를 열심히 공부했는데, 막상 시험은 예문 해석을 검색하여 암기하는 식으로만 나와서 B 학점을 받았다 카더라.

- 교양 과목: 대학교양-언어와표현, 1학년은 국제캠퍼스-대학교양-언어와표현에서 수강신청할 수 있다. 초급에 해당하는 라틴어(1)은 매학기 열리고 수강 희망자도 제법 많은 편이나, 중급에 해당하는 라틴어(2)는 수강신청자가 부족해 매년 2학기-가을학기에만 열리는 상태다. 그마저도 수강자가 많이 없어 3년에 한 번꼴로 폐강되니, 이를 듣고 싶다면 약간의 운이 따라야 한다. 고전 라틴어를 가르친다.

- 이화여자대학교: 매 1학기마다 교양으로 고전 라틴어 입문이 개설된다. Wheelock's Latin을 교재로 사용하며 2학기에는 중급 강의가 개설된다. 같은 교수가 강의하는 고전 그리스어 교양도 있다.

- 장로회신학대학교: 대학, 신학대학원 공동 과목으로 라틴어(초급), 라틴어(중급), 라틴어원전강독이 개설되어 있다.

- 전남대학교

- 교양 과목: 교양강의로 고전 라틴어가 있다. 매 2학기마다 개설된다. 김상봉 교수가 가르친다.

- 의과대학: 의예과의 의학어원론에서 의학용어의 어원공부를 위한 라틴어와 그리스어를 가르친다.

-

중앙대학교: 정규 과목은 없다. 하지만 서양중세사를 전공한 사학과 교수가 '중앙서숙'이라는 학점 외 강좌를 통해서 라틴어 초급, 라틴어 중급, 라틴어를 통한 성경독해까지 가르치고 있다. - 충남대학교: 언어학과 전공 선택

- 칼빈대학교: 신학과 교양 선택. 유창형 교수가 "휠록 라틴어 문법"으로 가르치고 있다.

- 한국과학기술원: 2012년 2학기 고전 라틴어라는 교양 과목을 개설했다.

- 한국외국어대학교: 2004년에는 상고 라틴어를 가르쳤다. 이후에는 고전 라틴어를 가르치고 있긴 하나 교회식 발음으로 읽어도 문제없다. 외대라서 라틴어과가 있는 거 아닌가 하는 생각과 달리, 정규 학과로는 개설되어 있지 않고 교양 과목으로서만 존재한다.

- 홍익대학교: 일반교양으로 독일에서 유학한 법학과 교수가 교양라틴어를 2021년부터 강의하고 있다.

13.2. 고등학교[편집]

- 용인한국외국어대학교부설고등학교에서 방과후학교와 CA를 통해 가르치고 있다. 해당 학교의 선생님은 스페인어를 전공했지만, '꿩 먹고 알 먹는 라틴어 첫걸음', '기초 라틴어 문법' 등 여러 라틴어 책을 저술하였다.

- 가톨릭 미션스쿨인 인천대건고등학교, 안법고등학교, 효명고등학교, 동성고등학교는 가톨릭 신학대학을 지망하는 예비신학생반일 경우 라틴어를 배운다.

13.3. 한국어의 라틴어 유래 외래어[편집]

"display: none; display: 문단=inline"를

13.4. 기타[편집]

- 인문학 교육 및 연구 단체 중에 라틴어 강좌를 개설하는 곳이 꽤 있다. 일례로, 정암학당[59]에서도 라틴어 강좌를 개설하고 있다.

- EBSLang 온라인 과정 중에도 라틴어 강의가 있다.

- 라틴어를 독학하고 싶은 사람이라면, 힘들겠지만 Lingua latina per se illustrata(약칭: LLPSI) 상하권을 추천한다. 처음부터 끝까지 라틴어로 쓰였지만, 그림과 쉬운 문법으로 시작해서 마치 아기가 언어를 흡수하듯이 배울 수 있게 상정한 책이다. 단점이라면 교재를 한 번 읽은 정도로는 도저히 해당 책에 나온 어휘나 문법을 온전히 흡수할 수가 없어서 얼음에 박 밀듯이 여러 번 읽어야 하고, 눈치로 오롯이 이해하지 못하는 문장이나 단어가 나올 수 있다는 점. 다만, 영어 단어의 어원이 되는 어휘가 다수 등장하므로, 영어에 어느 정도 일가견이 있는 사람이라면 이 단점은 다소 보완 가능하다. 라틴어 사전과 다른 문법 설명서를 병행하며 읽거나, 또는 선생 노릇을 할 수 있는 사람이 함께 있을 때 가장 빛나는 서적이다. LLPSI로 혼자 공부할 적에 정확한 의미가 해석이 될 듯 말 듯 알쏭달쏭한 구절을 오롯이 해석하지 못할 때면 정말 환장할 것이다. LLPSI로 라틴어를 공부하고자 한다면, 본문을 반드시 입으로 소리 내어 읽기를 강력히 추천한다. 열 번이고 스무 번이고 입으로 소리내어 읽어야만 LLPSI로 공부하는 효험을 제대로 볼 수 있다. YES24에서 판매했었지만 중단되었으므로 해외구매를 하는 수밖에 없다.

- 온라인 강좌 중에 시원스쿨에서 라틴어 강좌를 개설했다.

- 충남대학교에서 K-MOOC에 온라인 라틴어 강좌를 제공하고있으며 수강이 끝난 강좌도 청강이 가능하다. 로마의 문학사도 덤으로 배울 수 있다.

만국어 학습 앱이라고 할 수 있는 듀오링고에서도 배울 수 있다. 그러나 오디오 지원이 조금 미숙한 듯하다.

14. 사용 예문과 관용어구[편집]

"display: none; display: 문단=inline"를

"display: none; display: 문단=inline"를

15. 기본 회화[편집]

16. 들어보기[편집]

- 고전 라틴어로 이탈리아에서 길을 묻는 영상: 이탈리아인들은 길을 묻는 사람이 스페인인, 루마니아인인 것으로 착각하였다고 한다. 그런데 질문을 이해하지 못하겠다는 반응이 없었다. 교회 라틴어는 이탈리아인들이 알지만, 고전 라틴어는 이탈리아인도 잘 모르는 경우가 많아 발음이 이상한 것 아니냐는 반응이 있었다고 한다.

- 고전 라틴어로 스페인에서 길을 묻는 영상 : 단,비슷한 계열의 언어인 스페인어 화자들은 라틴어를 전혀 알아듣지 못하는 반응이었다.

17. 창작물에서의 라틴어[편집]

사용하지 않는 언어라서 그 느낌이 매우 생소하게 다가올 수 있으며, 오래전부터 사용했다는 역사 때문에 고대 느낌이 나기 때문에 게임이나 소설, 애니메이션 등등의 창작물에서는 자주 사용되는 언어이다. 특히 마법 주문이나 유니크 아이템, 웅장한 장면에 쓰이는 BGM 가사 등에 많이 쓰인다. 게임 보스전 등에서 보스 음악이 재생되는데 가사가 있는데 거기다 가사가 라틴어라면 그야말로 끝판왕이라는 밈이 동서양을 막론하고 있을 정도. [64] 심지어 라틴어판 언사이클로피디아도 있었다. 이런 이유에서인지 인터넷에서 OC의 이름을 지을 때 의외로 자주 쓰이는 편이다. 쉽게 접하긴 힘들면서도 그럴싸한 이름들이라 그런 듯.

서로마가 멸망한 이후 일반 회화에서 쓰이지 않고 일부 교육받은 계층(성직자, 귀족)에게만 국한하여 전수되어 왔으며 고대 문학, 역사 및 신화, 전설 등을 기록해 온 것이 라틴어였기 때문에, 판타지물에서 마법의 주문으로 흔히 등장하는 언어로 주목을 받기도 한다. 동아시아 문화권에 불교가 전래되면서 함께 전해진 산스크리트어 진언(眞言) 수리수리 마하수리 등이 단골 마법 주문으로 쓰이듯이. 해리 포터 시리즈 및 마법선생 네기마에서 무수히 쓰이는 주문들이 대표적인 예다.

문법이 어렵다 보니 창작물에서 쓰이는 라틴어에는 오류도 적지 않게 많다. 대표적으로 잘못 쓰인 라틴어가 네크로노미콘.

영어권에서는 모든 문장 끝에 yay만 붙이면 되는 짝퉁 라틴어인 피그 라틴(Pig Ratin)이라는 것도 가끔 나온다. 방법은 맨 앞 음원을 맨 뒤로 보낸 뒤 ay를 붙이는 것. 한국에서 중국어를 흉내낼 때 '~해'를 문장 뒤에 붙인다든가, 일본어를 흉내낼 때 '~데스'를 붙이는 것과 비슷하다. 예) Eesay Ouyay Aterlay(See you later) 나중에 보자, 『마스크』. 이보다 더 나아가 영어 단어 끝에 뭔갈 붙여 피그 라틴보단 그럴듯하게 라틴어스러운 분위기를 내는 도그 라틴(Dog Latin)이 있다. 방법은 문법적 성에 따라 접미사 우스(us)나 아(a) 등을 붙이는 것. 예) Biggus Dickus(거대한 거시기) 로마 백부장 이름, 『라이프 오브 브라이언』 / Expelliarmus(무장 해제) 마법 주문 이름, 『해리 포터 시리즈』. Dog Latin은 문법적으로 안 맞는 엉터리 라틴어를 가리키는 표현이기도 하다.

- 일본의 작곡가인 카지우라 유키도 곡에 라틴어 같이 만든 짝퉁 라틴어(조어)를 넣는다. 음에 최대한 매끄럽게 들어맞는 단어로 만들기 위해 고심하면서 만드는 단어라 하지만 아무런 뜻도 없다고 한다. 자신의 명성이 알려지기 시작한 작품 NOIR에 제공한 Salva Nos에는 뜻이 있는 진짜 라틴어로 가사를 넣었지만 보컬의 발음 실수로 INTER가 인따로 발음된다.

- Akhuta도 자주 애용한다. 이쪽은 가사보다는 제목에 주로 넣는 편.

- 폴아웃 시리즈에서는 일단 실존하는 언어이긴 했으나 여기서도 변함없이 사어다. 게다가 핵전쟁으로 죄다 망한 상황이라 사람들이 먹고살기도 바빠 이런 사어까지 연구할 여력이 거의 없어 현실보다도 존재감 없는 언어. 다만 예외적으로 지식을 중히 여기는 묵시록의 추종자들은 라틴어에 대해 제법 알고 있다. 아케이드 개넌이 대표적인 예.[65] 희대의 먼치킨 배달부도 지능이 높으면 라틴어를 구사할 수 있다.

- Warhammer 40,000에서는 인류제국의 공용어 중 하나인 '하이 고딕(High Gothic)'은 작중에서 라틴어로 표현된다. 다만 이는 어디까지나 인류제국의 중세 유럽스러운 분위기를 강조하고 하이 고딕이 현대의 라틴어와 같은 위상에 있다는 것을 나타내기 위한 장치일 뿐, 하이 고딕이 곧 라틴어인 것은 아니다. 로그 트레이더의 설정에서 하이 고딕은 원래 기술의 암흑기 때 아메리카, 유럽 및 범태평양 지역의 언어를 조합해 국제 공용어로서 만들어진 언어로, 투쟁의 시대 이전까지 은하계 각지에서 공용어로 쓰였고 이 시기의 고대의 기록이나 기술 관련 문서도 거의 하이 고딕으로 쓰여졌다는 설정이다. 40k의 작중 배경인 4만 년대 시점에서 하이 고딕은 일상 언어로는 전혀 쓰이지 않므며[67], 종교 제례용 언어나 고대 기록을 해석하기 위해 일부 학자들이나 테크프리스트들이 익히는 정도로 딱 현대의 라틴어 포지션이다.

- 에이스 컴뱃 시리즈에서 중요한 장면에서는 라틴어가 들어가는 웅장한 곡이 사용된다. Megalith -Agnus Dei-, The Unsung War, Zero, Archange 등 가장 인기 있는 곡 대부분이 이에 해당된다.[68]

- 마인크래프트도 라틴어를 지원한다. 하지만 그 문법 상태는 엉망이다. 클라이언트 자체에 문법이 정확하지 않을 수 있다고 쓰여있긴 하지만.

- 드라마 각시탈의 하이라이트에 가까운 OST엔 이 언어로 된 가사가 등장한다. 나름 의미 있는 가사인데 국내에선 그 발음을 들리는 그대로 끌어다 한국어로 가사로 만들어버렸다(...).

- 기동전사 건담 SEED에서도 일부 모빌슈트들의 무기들의 이름이 라틴어에서 유래하기도 했다.

- 동물 인형 컬렉션 완구인 실바니안 패밀리의 실바니아(Sylvania)는 라틴어로 숲이라는 뜻이다. 여성 이름인 실바나스(Sylvanas)의 뜻은 '숲속에서 온 소녀라는 뜻이다.

- 대난투 스매시브라더스 X에서, 게임을 시작할 때나 아공의 사자를 클리어했을 때 나오는 메인 테마의 가사는 라틴어로 되어있다.

- 디아블로 헬파이어의 납골당 4층에 있는 보스인 나크룰이 있는 방을 열기전에 앞에 있는 3개의 기둥을 클릭하면 각각 In Spiritu Sanctum[69], Praedictum Otium[70], Efficio Obitus Ut Inimicus라는 말이 나온다. 이후 레버를 당기면 나크룰이 많이 약해져서 나와서 공략이 쉬워진다. (여는 순서가 있어 그것대로 열어야 한다. 아니면 전혀 약해지지 않음.)

- 던전앤파이터에서 어벤저가 악마화 후 사용하는 스킬의 대다수와 메타몰포시스, 메타몰포시스 중 처형 발동, 인간 및 메타몰포시스 중 다크 하울링, 파멸의 강타, 언홀리 퓨리를 사용 시의 대사가 라틴어다. 프레이-이시스 레이드부터 최종 보스 BGM(프레이-이시스 테마, 더 오큘러스 보스, 무형의 시로코 테마 등)에도 라틴어 가사를 넣고 있어도 가사를 표기는 안했으나 오즈마 레이드부터는 공식적으로 가사를 표기하고있다.

- 해리 포터 시리즈(신비한 동물사전 시리즈)에선 마법 주문으로 라틴어를 인용한 몇 가지 구절들이 나온다. 링크, 링크 2. 등장인물도 라틴어(링크)에서 온 이름들이 많다. 작가가 라틴어를 공부했기 때문에 그렇다. 영어의 철자-발음 대응 규칙에 기반하여 읽는다. (예) Ventus(벤투스)(고전 라틴어: 웬투스))

- 늑대와 향신료에서 교회문자라는 이름으로 등장. 작중에서 교회문자를 알고 있다면 먹고사는 데에는 지장이 없다라는 발언이 등장하며, 크래프트 로렌스가 먼 타지에서 온 사람과 만났을 때 서로 사용하는 언어가 달랐으나, 교회문자는 알고 있어서 필담으로 대화를 나누는 장면도 등장한다.

- 파이널 판타지 XV에서 꽤나 자주 사용된다. 주인공의 이름 녹티스 루시스 카일룸부터, 주인공 일행 3명의 성, 수록된 OST 일부, 그리고 역대 루시스 왕족들은 솜누스 루시스 카일룸이나 레기스 루시스 카일룸처럼 라틴어로 작명이 되어있다.

- 어떤 마술의 금서목록에선 액셀러레이터가 키하라 아마타와 싸우는 도중 인덱스가 주문으로 이 언어로 노래한다.

- 메이플스토리에도 라틴어 유래가 많다. 나오는 지역인 오르비스는 사실 라틴어다. 궤도를 뜻하는 orbis에서 왔으며 이는 영어 orbit의 어원이다. 루더스 호수, 루디브리엄도 라틴어다. 놀이를 뜻하는 Ludus와 장난감을 뜻하는 Ludibrium에서 따와 영어식으로 읽었다. 그 외에도 고레벨 지역인 테네브리스는 Tenebrae의 복수 여격·탈격형인 Tenebrīs에서 따왔고, 리멘도 문턱, 마지막, 시작을 뜻하는 līmen에서 따왔다. 던전 앤 파이터처럼 레이드 보스 전용 bgm에도 라틴어 가사가 많이 들어가있다. 해당 인물을 신격화하거나 그(녀)가 이루고자 하는 이상이나 목표를 주제로 다룬다.[71]

- 공익이 공익이 버스를이라고 들리는 것으로 유명한 Deus Non Vult(데우스 논 불트) 또한 라틴어다.

- 아발로 왕국의 엘레나에서는 한국, 일본, 러시아를 제외한 모든 국가에서 할아버지, 할머니를 라틴어인 아부엘로, 아부엘라 라고 통칭한다. 그렇지 않은 앞의 세 국가는 동양인지라 라틴어가 너무 생소해서 원래대로 할아버지와 할머니라고 통칭한다.

- 아이작의 번제 시리즈의 대성당 스테이지 BGM의 가사에서 라틴어가 사용되었다. 가사의 내용은 게임 분위기와 맞게 절망적인 것이 특징. 아이작의 번제: 리버스에서는 ???의 전투 테마곡에도 라틴어가 사용된 게 확인되었고, 다른 보스들도 전반적으로 성악을 사용하지만 라틴어인지는 확인되지 않았다.

- 죠죠의 기묘한 모험의 등장인물 와무우는 첫 등장 시에는 지켜보던 나치 병사의 입을 통해 고대 라틴어를 쓴다고 나왔다. 물론 기둥 속 사내 특유의 초지능을 통해 금방 현대의 언어를 쓰지만. 아마 다른 기둥 속 사내들도 같을 것이다.

- 독일에서 제작된 넷플릭스 오리지널 시리즈인 바바리안(드라마)에 등장하는 두 언어 중 하나이다. 토이토부르크 전투를 배경으로 한 드라마인데 게르만 진영은 독일어를 사용하고 상대 진영인 로마군은 라틴어를 사용하여 연출되었다.

- 원신의 우인단 집행관과의 보스전에선 라틴어가 가사로 나온다. 칠엽 적조의 비밀주의 경우엔 일본어가 섞여있다.

18. 구사자[편집]

19. 관련 문서[편집]

- 라틴어/대명사

- 라틴어/동사 활용

- 라틴어/명사 변화

- 라틴어/불규칙 활용

- 민중 라틴어 / 중세 라틴어

- 튜플

- AP 라틴어

- 라틴어 읽기.doc(교회 라틴어)

- 한국에서 자주 쓰이는 라틴어 어원 외래어